身体や性質について (9)

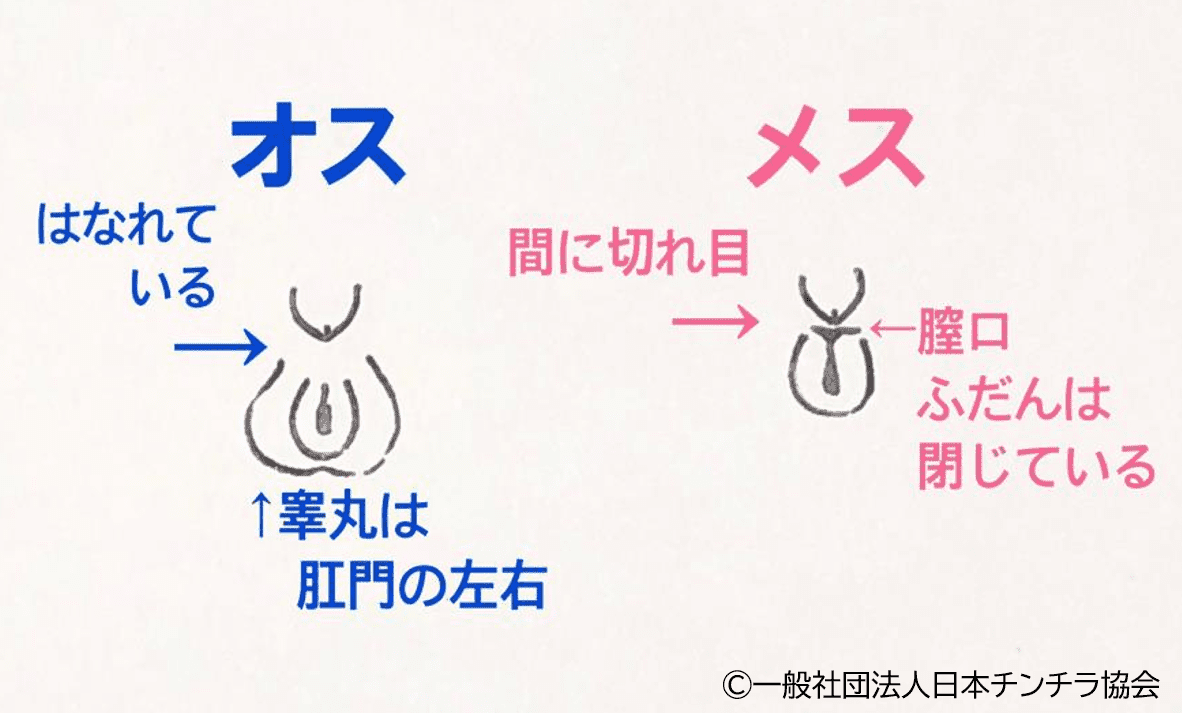

チンチラのオスは性器と肛門の間に少し距離があり、肛門の両横に睾丸があります。

チンチラのメスは突起と肛門の間が近いです。

そしてメスはその間に膣口の切れ込みがあります。

ただし、幼齢のチンチラでは見分けがつきにくい個体もいます。

(「オンラインチンチラ飼育初心者セミナー」スライド資料画像)

前足にも後ろ足にも爪はありますが、通常の生活ではほとんど伸びません。なので、よほど尖ったり伸びすぎた場合以外は切る必要はありません。慣れない状態で無理に切る事は避けましょう。

チンチラさんの毛色(カラー)によって耳に黒いそばかすのような斑点が出てくる場合があります。

出てくるかどうかは遺伝性のもので、出始めると年齢を重ねるうちに増えていく事が多いです。

耳の皮膚色素が多く、グレーから黒の耳の子は斑点が出ていても気づきにくく、耳の皮膚色素が少なくてピンク色の耳の子は、斑点が出ると目立ちますが、その子の個性としてとらえて良いと思います。

チンチラのカラーバリエーションも、年々増えているようです。

飼育書などで、どんなカラーの子がいるのかチェックしてみましょう。

現在、日本チンチラ協会のチラケアに登録されているチンチラさんでは、スタンダードグレーが全体の3割、続いてモザイク(パイド)が2割、ベージュ(シナモン)、バイオレットの順になっています。

人間のような生理はありませんが、性成熟した女の子には1~1か月半ごとに発情期があります。

発情期中は陰部付近の赤みが増し、ふっくらして陰部と肛門の間にある膣口が横方向にスリットが入ったように開きます。(ただし、幼齢の個体は特に、見てもわかりにくい子もいます。)

出血や、おりものが多く出ている場合には、子宮疾患の可能性もあるため病院で診てもらいましょう。

通常の鳴き声は非常に小さいですが、まれに“警戒音”と呼ばれる大きな声で鳴くこともあります。

マンションやアパートなど住居環境によっては隣近所に聞こえる可能性もあります。

また夜行性のため、夜中に回し車を爆走したり、木のステージをガリガリとかじる音などは結構大きいです。

鳴き声の種類は飼育書を参考にしてみてください。

実際の鳴き声を文字で表現するのは難しいので、ここでは控えます。

賃貸物件の場合、壁や柱をかじったりしてトラブルになることもあるため、必ず、ペット飼育可能かどうかを確認してから飼いましょう。

チンチラ自身にはほとんどにおいはありません。

ただし、落ちた牧草におしっこがかかったりしていると、時間がたってにおってくることもあります。

こまめに掃除をすることが大切です。

出てすぐの糞や尿が匂う場合には病気の可能性もあるため、病院で検査してもらうと良いでしょう。

チンチラは夜中から早朝にかけて活発に活動します。

しかしその間ずっと起きているわけではありません。

また昼間も時々起きてきて牧草を食べたり、日中、比較的よく起きている子もいます。

はっきりとした定義があるわけではないですが、1歳で人間の12~13歳。2歳で20歳前後。

その後は1年に人間年齢3~4歳ずつ年をとる感じです。

(出典:「チンチラ飼育バイブル 長く元気に暮らす50のポイント」より)

チンチラの10歳以上は老年期になりますので、体調管理に、より気を付けるようにしましょう。

▼チンチラの年齢換算表

| チンチラ | 人間 |

| 1歳 | 12~13歳 |

| 2歳 | 20~21歳 |

| 3歳 | 22~26歳 |

| 4歳 | 27~31歳 |

| 5歳 | 32~36歳 |

| 6歳 | 37~41歳 |

| 7歳 | 42~46歳 |

| 8歳 | 47~51歳 |

| 9歳 | 52~56歳 |

| 10歳 | 57~60歳 |

| 11歳 | 61~64歳 |

| 12歳 | 65~68歳 |

| 13歳 | 69~72歳 |

| 14歳 | 73~76歳 |

| 15歳 | 77~80歳 |

| 16歳 | 81~84歳 |

| 17歳 | 85~88歳 |

| 18歳 | 89~92歳 |

| 19歳 | 93~96歳 |

| 20歳 | 97~100歳 |

なお、2014年に「29歳229日」まで生きたチンチラがギネス登録されています。

また日本でも20歳以上生きるチンチラさんが増えてきています。

(参考記事:ご長寿チンチラさん訪問レポート)

食べ物について (16)

基本的には食べきる量を与えて、次を足すのが良いです。

多めに入れて食べなかった分をずっと入れておいても不衛生になる事が心配です。

香りが飛んでも食べなくなるので、毎日交換してあげましょう。

散らかした後も、そこから好みの硬さのものを探して食べていたりします。

ただ、まだ残っているからと、牧草を何日も交換していないと不衛生になりやすいので、下に落ちて残っている牧草は一日に一回は捨てて下さい。

同じメーカーでも刈り取り時期などで味や硬さは変わります。

あまりにも食べないようなら、別のメーカーを試してみるのも良いでしょう。

それでも食べないなら、ペレットの量を減らしたり、トリーツをやめるなど食生活の見直しをしてみましょう。

今現在、様々なメーカーから牧草が販売されています。

1番多いのはアメリカ産だと思われますが、カナダ産や国産もあります。

ペットショップやホームセンターのみならず、オンラインショップでの販売も増えています。

いろいろ検索してみるのも良いかもしれませんね。

一概には言えません。

同じメーカーのものでも、生産の時期によって香りや硬さ、色などが変わったりして急に食べなくなったりもします。

チンチラは個体によって好みも様々なため、いろいろなメーカーを試してみてうちの子の好みの牧草を見つけてあげましょう。

まずは、同じチモシーの1番刈りでも、他のメーカーのものに変えたりしてみましょう。

それでも食べなければ、硬さの違うものをあげてみたり、他の牧草をアクセントに入れてみてはどうでしょう?

同じメーカーのものでも、ロットが変わって好みの香りではなくなった場合もあります。

ただし、食べなくなった原因が不正咬合で歯や歯茎が痛かったり、うっ滞でお腹が張っている事も考えられますので食が細くなった場合には、まずは病院で検査をしてもらいましょう。

ペレットを一口かじってポイポイするのはチンチラではよくある事です。

後で拾って食べる事も多いので、大きなステージやマットの敷いてある場所に皿を固定するなど、底受けに落ちない工夫をすると良いでしょう。

おおよその目安は1か月に1kg、1日当たり30~40gは食べてほしいですね。

副食は牧草だけでは足りないタンパク質やビタミンなどの栄養を摂ることが目的なので、牧草代用ペレットや牧草由来以外のおやつペレットは相応しくありません。与えるものは牧草由来で最低でも粗タンパクが15%程度入っているものを選びましょう。

牧草摂取量が少なくて補助するために追加で与えたり、おやつとして与えるのは良いと思います。

グルテンフリーは穀物のたんぱく質の主成分であるグルテンを除去したものをさします。人間ではアレルギーの元。

ベタベタするタイプのたんぱく質は毛とからみつき毛球になりやすいので、うさぎでは毛球症の元とされています。

ただ、チンチラは執拗なセルフグルーミングはしないので、うさぎや猫のような毛球症はほとんどないようです。

うさぎはこの毛球が原因でうっ滞を起こす場合が非常に多いので、毛球のもとは排除されるようになってきました。

もちろん麦系は糖質が高いので、そういう意味ではチンチラには不向きかもしれませんが、栄養成分として適正量含まれている分には問題ないと思います。

それでもどうしても気になるようなら、自分のチンチラの体質を見極めて飼い主が選択をしてください。

あと、チンチラフードの選び方は、ペレット以外の乾燥野菜などが混在していないものを選びましょう。

ペレット以外のものばかりを選り好みして食べてしまい、栄養のバランスが保てなくなる恐れがあるので、ペレットだけ入っている製品を選ぶ事をお勧めします。

ペレットを与える1日の量は、協会としては体重の1~5%としています。

例えば体重500gの子の、1%は5gで、5%だと25gとなります。

推奨している量でもかなりの幅が出るのが実際のところです。メーカーによって栄養素の違いや基準としているチンチラの体重によって変わるものと考えられます。

ただし、その子によって栄養の吸収率が違うので、やみくもに決めつけず、肉付きや毛づや、体重の増減をよく見てその子に合った量を決めましょう。

参考:チンチラの基本【1】食事

チンチラペレットがハードタイプかソフトタイプか?よりもそのペレットの内容成分と、いかにしっかりと牧草を食べているかが大切なので、その子に合った内容のものを探すと良いでしょう。

硬さの目安ですが、チンチラが1回噛んでほぐれる程度の硬さが良いでしょう。

何種類かブレンドしてあげてみる方法があります。

一度、食べないと思っていたペレットを日によっては食べたり、いつもにおいを嗅いでいるうちに慣れて食べ始めたりもします。

チンチラの主食となる牧草以外は、おやつとしてとらえましょう。

(歯の伸びすぎ予防、腸の活性化のためにもたくさん牧草を食べてほしいので、硬めで低栄養、高繊維のチモシーの1番刈りが主食としておすすめです。)

おやつ(トリーツ)の定義が難しいのですが、明らかに糖分を含む甘いものや、脂質の多いものは極力控えましょう。

量としては、身体の大きさから、多くても1日1かけらまでにしましょう。

葉っぱ系のヘルシートリーツもいろいろ出ていますし、コミュニケーションを取るためであれば、牧草の好きそうなところを探してあげたり、いつもと違う種類のペレットなどをあげる方法もあります。

味の濃いもの、甘いものは嗜好性も高くあげればあげるほど食べてしまいます。

牧草やペレットをあまり食べないようでしたら、すでにおやつの量が多いと思われます。

チンチラは本来とても粗食で、少しの食べ物からたくさんの栄養を吸収できるため、基本的に牧草とペレット以外の食べ物は必要ありません。

毎日あげたいようでしたら、葉っぱや小枝などのヘルシーなものを選びましょう。

フルーツ系のトリーツなどは一週間に一度、一かけら程度にしたほうが良いですね。

日本の浄水設備の良さから、水道水でも問題はありませんが、地域によって水質も違いますので、できれば小動物用の、低ミネラルの水だとより安心です。

気を付けたいのは、人間用のミネラルウォーターはチンチラの身体に成分が合わないものもあります。

チンチラは軟水と呼ばれる水が適しています。

phは中性の7以下、硬度は100以下のものを準備してあげてください。人間用のミネラルウォーターにはphが8以上や硬度の高いアルカリ水もあるので注意が必要です。

家庭用浄水器を通した水の場合、殺菌されすぎていて腐りやすいという欠点もあります。

どの水でも大切なのは、毎日新鮮な水に取り換える事です。

排泄物(うんち・おしっこ)について (4)

1~2㎝の円柱形で、黒色~黒茶色、チンチラが踏んでもつぶれない程度の硬さです。

※チモシーを食べる量が多いと緑っぽい色になることもあります。

出たばかりのウンチでも、人間の手で押すとつぶれる程度の硬さですが、チンチラが踏んでつぶれるようだと、正常より少し柔らかめかもしれません。

まれに食糞用のうんちを落とす時があります。食糞用のうんちは少し柔らかめなので押すとつぶれます。

1個や2個ならその可能性もありますが、いつも必ずという場合にはお腹の調子が悪い可能性もありますので、病院で診てもらいましょう。

チンチラは透明から黄色の尿をしますが、時間がたって空気に触れるとオレンジ色になったりします。

もともとチンチラは水を飲む量が少なめなので、尿が凝縮されやすく、色が濃いめの尿が出る事もあります。

参考:「何を食べたら色素尿が出る?」

一般的に言われている色素尿とは、ニンジンなどのβカロテンを多く含むものや、アルファルファや葛などのマメ科植物を食べた時、ポルフィリンという色素が尿中に排泄される事で起こると考えられていますが、それは主にうさぎの身体で起こっていてそれを参考にされているようなのですが、チンチラでは全ては解明されていません。

チンチラの場合、緊張やストレス、急に寒くなった日、抗生物質を服薬している時など、いつもと違う食べ物を食べただけでも色が変わったりします。また、それらが空気に触れて酸化し、オレンジ色や赤色に変わることもあります。これがポルフィリン尿なのかは判断しづらいです。

もともとチンチラは飲水量が少ないため、尿が凝縮されやすくそして、尿の潜血反応は黄色い尿でも出る事があるため、赤い色じゃなければ大丈夫とは言えませんので定期的に病院で尿検査をしてもらうと良いでしょう。

砂浴びについて (7)

1回で浴びきる量は大さじ2~3杯くらいでも浴びる事はできますが、毛の長さなどその子の砂浴びの様子を見て量を調節しましょう。

残った砂には汚れなどが付着しているため、2日に1回は全部を新しいものに交換するようにしましょう。

あまりにも残るようであれば砂の量が多いと考えられますので、少し減らして浴びきってしまえる量を毎日入れてあげるのがよいかもしれませんね。

最低でも1日1回は新しい砂で砂浴びできるようにしてあげてください。

砂浴びが好きな子なら1日2~3回出来たらもっと喜ぶでしょう。

砂浴びの仕方もそれぞれに個性が出ます。

からすの行水のようにすぐ出て来たり、顔だけ、頭だけ擦り付ける子もいます。

砂浴びの容器が小さくて、もしくは大きすぎてうまく回れない子もいますので、砂浴び容器を変えてみるのもひとつの方法だと思います。

ショップなどで砂浴び出来なかったりして、砂浴びの仕方がわからない子もいます。

砂を直接背中などにつけてあげてブラッシングなどしてみてはどうでしょう?

ブラッシングが無理でしたら、すっぽり入れる砂浴び容器を準備して一日一回はその中に入ってもらえば、砂浴びの気持ちよさに気付いてくれるかもしれません。

目ヤニが出ていたり、結膜炎など目の疾患がある場合には一時的に砂浴びは中止します。

ケガをした後、手術後なども砂浴びを控えたほうが良い場合がありますので、病院の先生に相談してみましょう。

あとは、砂浴び容器の中におしっこをしていないか、砂が汚れていないか?食べたりしていないか?などよく観察して、汚れていたら容器を洗ったり、新しい砂に替えてあげましょう

同じ砂を共有して良い場合もありますが、どうしても前に浴びた子のにおいがついてしまうので、においの上書をするために、後から砂浴びをする子がおしっこをする場合があります。

もしそのような状況であれば、砂は別々で用意するか砂浴び容器が一つの場合は、少量ずつ入れて浴びきってもらい、次の子の番になったらまた新しい砂を入れると良いでしょう。

飼育環境について (13)

当協会主催の「チンチラ初心者セミナー」などで実際のケージの参考画像などを多くご紹介しています。

ケージの基本サイズは幅60~80cm、奥行45~60cm、高さ60~100cmですが、年齢や病歴などによって高さや幅など工夫すると良いでしょう。

10歳を超えたら、高さは低く、幅が広めのケージに替えると安全です。

基本的にはアルコールの入っていない、小動物が万が一なめても大丈夫なものを使いましょう。

アルコール除菌をする場合は、必ずチンチラさんをキャリーなどに入れて、他の部屋に避難させてあげましょう。

アルコールはチンチラにとって禁忌であるため、除菌した後も完全に揮発して乾いてから、チンチラをケージに戻すようにしましょう。

チンチラに使用している布製品は、まずは布についた毛を衣類用のほこり取りブラシなどで取り除き、ぬるま湯で洗えば大体の汚れはとれます。

洗剤を使う場合には、動物用の安全なものを使うと安心です。

生後1~2ヶ月までのチンチラなら、落下防止のために低い位置だけにステージを付けるのを推奨します。

生後3か月を過ぎたあたりから、ケージの上のほうまでしっかりとらせん状にレイアウトしてあげましょう。

ケージの壁をよじ登って落下したり、足を挟んでしまう危険があります。

日本は高温多湿なので、部屋の湿度を下げるのにはなかなか苦労します。

除湿器を使うと室内温度は上昇しやすいです。

除湿器とエアコンの冷房機能などをうまく組み合わせてみましょう。

お住いの環境や、様々な要因で夏場の室温が下がりにくい場合もあります。

また、冷房をかけていても外気温との差があまりない場合など、室温が下がりにくい時期もあります。

チンチラを飼っていると、エアコンのフィルターなどに砂浴びの砂が舞い上がったものや、細かい被毛がついてしまい、通常よりも内部に汚れがたまりやすく、そうなってくると冷房も効きにくくなってきます。

エアコンクリーニングなどをしてもらうとぐっと効きが良くなる場合もありますので、検討してみましょう。

どちらでもかまわないと思いますが、部屋の温度は上のほうが暑くなりますので、ケージの上の方に設置して、上の方の温度が基準以下になるようにしても良いですね。

ケージの上と下に一つづつ温湿度計を設置して、両方の温度を把握するようにしているお宅もあります。

あまりにも明るい場合には落ち着いて寝られないかもしれませんので、消しても人間の生活に差し障りなければ、消しておくと良いでしょう。

ただ、人間の活動に必要な明かりであれば、無理に消すよりも、ケージの中に隠れられるハウスやトンネルなどを設置したり、かじられないようであればカバーをかけて暗くしてあげる方法もあります。

無理に自然界に合わせる必要はないと思います。

ただ、昼も夜もずっと明るくて、夜中も電気をつけっぱなしだと人間にもチンチラにも良くないと思いますので、ある程度遅い時間になったら少し暗めの照明にしたほうがよいかもしれません。

それは人間の生活に合わせて決めると良いと思います。

チンチラも飼い主さんの生活パターンに慣れていくため、ケージの中にハウスなど、暗くて隠れられる場所があれば問題ないでしょう。

カバーをして暗くする必要は特にはないと考えます。

そのかわり、ケージの中に隠れられる場所を作ってあげてください。

➀木製のすのこ

木製のすのこの場合、足への負担は少ないのですが、おしっこなどがしみ込んで不衛生になりやすく、すのこの隙間に足を挟んでしまう危険もあります。

②プラスチック製のすのこ

汚れはふき取りやすいですが、その上でおしっこをした後、下に落ちずに残っている尿などでお尻が汚れやすくなるという欠点があります。

③金属製のすのこ

ケージに付属している金属製のすのこは、上の2点の欠点は克服しているものの、上のステージから降りた時に足への負担は避けられません。まれに隙間に足を挟んでしまう事もあります。

④牧草

牧草を床材として敷くと、その上におしっこなどをして不衛生になったり、牧草の種類などによっては足に繊維が刺さったりします。柔らかい牧草にして足には優しくても、濡れた部分はこまめに取り除いてあげる必要があります。

⑤ウッドチップ

ウッドチップを敷材として使うと、足への負担も少なく、尿を吸収してくれるのでおしりが汚れる事も少なくなります。ただし、コストは高めになります。

⑥布製のマット

布製のマットを敷くと、尿も吸収してくれて、足への負担も少ないです。ただし、かじらないような素材のものを選ぶ必要があるのと、こまめに洗濯しなくてはいけないです。

上記を踏まえて、うちの子に合った素材を選んであげると良いでしょう。

兄弟や同性の親子、去勢した夫婦など、大き目のケージであれば多頭飼育はできますが、飼育の難しさも出てきます。

まず、同じケージに入っていると、牧草を食べている量や、飲水量、うんちの量など個々の把握がしにくく、結果体調が悪いことに気付くのが遅れてしまう事も多いです。

あと、発情期などで興奮して喧嘩が起きる事もありますので、そういう場合にはすぐに引き離す必要が出てきます。